人事と経営をつなぐ「人的資本経営」 ―企業価値を高めるための第一歩―

2025年11月9日

はじめまして。HRコンサルティング事業部の仲と申します。

当コラムでは、企業経営や組織運営に関わるテーマについて、私たちが日々のご支援を通じて感じる課題やヒントをお届けしてまいります。

第一弾として、近年注目を集める「人的資本経営」についてお話ししたいと思います。

◆人的資本経営とは何か

近年、企業の価値を左右する要素として「人的資本経営」という言葉が注目を集めています。これは、人をコストではなく資本として捉え、その成長を企業価値向上の源泉とする考え方です。政府や投資家からの開示要請が進み、「人的資本をどう可視化し、どう戦略と結びつけるか」が問われています。

しかし、実際に企業の現場でお話を伺うと、次のような声をよく耳にします。

「重要なのは理解しているが、日々の業務に追われて戦略を考える余裕がない」

「人材育成に取り組みたいが、採用や労務で手が回らない」

「人的資本経営を考えたいが、社内体制が整っていない」

こうした課題を抱える企業は少なくありません。つまり、人的資本経営の本質は「開示」や「レポート」ではなく、経営と人事をどうつなぐかにあります。

◆経営と人事をつなぐための3つの視点

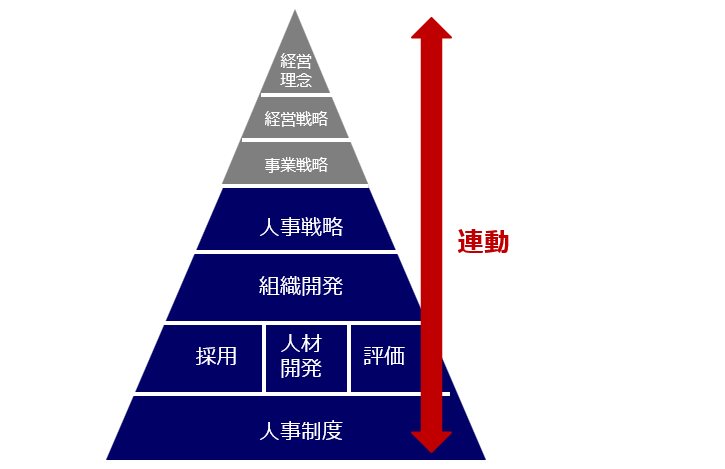

1. 経営戦略から人材戦略を逆算する

人的資本経営の出発点は、「経営が描く未来像を人の成長シナリオに変換すること」です。経営戦略や中期計画をもとに、どのような組織であればそれを実現できるのかを定義し、そこから採用・育成・配置・評価を一貫して設計します。

「研修を増やす」「制度を変える」といった施策単体ではなく、経営と連動した“人材ポートフォリオ設計”こそが人的資本経営の第一歩です。

2. 学習期待の言語化と可視化

経営と人事をつなぐうえで欠かせないのが、「人の成長をどう設計し、どのように測るか」という視点です。組織の成長は、最終的には一人ひとりの成長の総和によって生まれます。だからこそ、社員がどの方向に、どのように成長していくのかを明確にし、その成長を支える仕組みを設計することが重要になります。

ここで鍵となるのが「学習期待の言語化」です。

経営や人事が、社員にどんな姿を期待しているのかを言葉で定義し、学びを可視化できる形にしていくことで、個々の努力が組織成果へと結びついていきます。

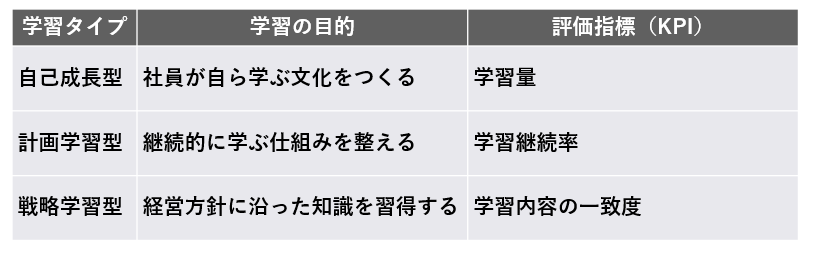

当社では、この考え方をもとに、学習の目的を次の3つに整理しています。

このように学習期待を「言葉と数字」で定義することで、

学びの成果をデータとして捉えることができ、経営との対話も具体的になります。

3. データで人材育成をマネジメントする

どんな社員が、どんな内容を、どの段階まで学んでいるのか。

このデータを活用することで、人材配置・後継者育成・評価に至るまで一貫した戦略を描くことができます。「感覚」から「可視化」へ。

学習や成長をデータで追えるようになると、経営に対して「人材への投資効果」を説明できるようになります。

これこそが人的資本経営の最大の価値といえるでしょう。

◆人的資本への関心の高まり

ProFuture社の調査「HRプロ トレンドリポート」でも、人的資本や組織の成長をテーマにした取り組みが注目を集めています。

特に、MVV(Mission・Vision・Value)の浸透やエンゲージメント強化、そして戦略人事(HRBP)による経営連携といったキーワードが挙げられています。

つまり、制度や仕組みの整備だけでなく、「社員一人ひとりの自律的な成長をどう支えるか」が、今の経営において欠かせない課題なのです。

◆人的資本経営の本質は「人の自律」にある

最終的に、人的資本経営を支えるのは「仕組み」ではなく「人」です。社員一人ひとりが、自ら学び、行動し、組織の成長に貢献できる環境をつくることが、企業の持続的成長を支える基盤となります。

経営が人材に期待を持ち、人事がその期待を形にし、社員がそれを自分ごととして受け止める──。

この循環をつくることが、真の人的資本経営です。

◆おわりに

当社でも、経営と人事をつなぐ仕組みづくりや、人材育成のご支援を行っています。

組織の課題整理や人材育成の方向性を考えるうえで、少しでもヒントになれば幸いです。

執筆者

HRコンサルティング事業部

仲 亜由美